In den letzten zwei Jahren habe ich eine Transformation durchgemacht, aufgrund derer ich mich jetzt als Frau erlebe und definiere. Über diesen Transformationsprozess haben mich im August 2021 zwei Frauen interviewt, die ich sehr schätze. Den ersten Teil dieses Interviews gebe ich hier wieder. Die Fragen in diesem Teil wurden gestellt von Jane Goldbach und behandeln Gender-Fragen. Jane Goldbach macht derzeit ihren Master in Transformationsstudien in Flensburg, und hat während ihres Ethnologie-Bachelors in Heidelberg haupt- und ehrenamtlich im TransitionHaus, einem Projekt des Transition Town Heidelberg e.V., gearbeitet. In diesem Zusammenhang haben wir uns kennengelernt.

Jane: Wiltrude, als ich dich kennengelernt habe, nanntest du dich Wolfgang, und heute nennst du dich Wiltrude. Erzähl doch mal, wie dein Weg von Wolfgang zu Wiltrude war, was dich dabei bewegt hat, was dich begleitet hat, was deine Anstöße waren?

W: Ja, ich hole da ein bisschen aus, manches geht in meine Kindheit zurück. Als Kind trug ich lange Haare und es störte mich nicht, wenn Leute dachten, dass ich wie ein Mädchen ausschaue. Ich spielte ziemlich viel mit Mädchen. Aber ich wäre damals nie auf die Idee gekommen, mich als Mädchen zu bezeichnen. Das waren ganz andere Zeiten damals.

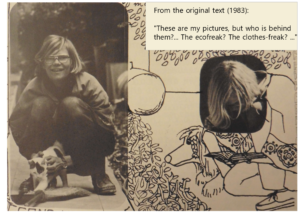

Selbstdarstellung im Schul-Jahrbuch als 17-Jähriger

Beim Studium habe ich mich ziemlich viel mit Fragen des Feminismus auseinandergesetzt, habe Bekanntschaften gemacht, habe gemerkt, dass ich Frauen oft sehr viel besser verstehe als viele Männer. Zwei Studentinnen, die ich besser kennengelernt habe, erschienen mir unheimlich intelligent, wenn ich einzeln mit ihnen gesprochen habe, aber mit ihrem Freund waren die dann plötzlich dumm! Die haben sich dümmer gestellt als der Freund, damit der sich gut fühlt! So habe ich meine Erfahrungen gemacht über Gender-Angelegenheiten, und habe mich sehr viel mehr identifizieren können mit Frauen, die über feministische Themen schreiben, als mit dem gängigen Männerbild.

Alle Methoden, durch die Männer zeigen, dass sie Männer sind, erschienen mir zu zeigen, dass sie ziemlich idiotisch sind. Mit dem Männlichkeitsbild konnte ich relativ wenig anfangen. Mich interessierten auch technische Sachen eher wenig, dafür eher komplexe Beziehungen, ob das nun ökologische Beziehungen waren oder auch zwischenmenschliche Beziehungen. Das sind Interessen, die meist eher als weiblich identifiziert werden als als männlich.

Selbstdarstellung mit etwa 27 Jahren, wie ich mich als Frau vorstellte

Lange lebte ich in den USA, traf meine Lebensgefährtin Ishita, danach zogen wir nach Deutschland. Dort war ich bei Transition Town Heidelberg engagiert und habe beim Kleidertausch mitgemacht, bei der Orga und auch beim Aufräumen nach dem Kleidertausch. Bei jedem Kleidertausch sind immer mehr Kleider da als vorher. Und es sind vor allem Frauen, die da mitmachen, denn Männer interessieren sich für so etwas normalerweise nicht. Da war ich dann allein im Haus mit einer großen Menge Frauenkleider, und habe mir mal ein paar Teile anprobiert. Das war wirklich berauschend für mich, das fand ich ganz toll, diese Kleider anzuziehen! Männerkleidung fand ich einfach total langweilig, ich finde sie immer noch langweilig. Hose und Hemd, wenige Schnitte, wenige Farben. Aber wenn ich mir einen Rock oder ein Kleid anprobierte und mir das passte, dann wollte ich diese Kleider überhaupt nicht mehr ausziehen!

Das führte dazu, dass ich bald in immer mehr Kontexten angefangen habe, Frauenkleider zu tragen. Das war einfach die Art von Kleidung, die für mich richtig war! Das hat einen Prozess angestoßen, ab Anfang 2019, also inzwischen zweieinhalb Jahre. Bald habe ich fast ausschließlich Frauenkleidung getragen, also schon oft Männerhemden, aber immer zumindest einen Rock, und fühlte mich dabei unheimlich wohl.

Ich habe mir dann einen Frauennamen überlegt, Wiltrude. Wiltrude ist eine Kombination aus meinen Mittelnamen Rudolf und Willi. Das heißt „die Willensstarke“, also ganz schöner Name! Anfangs habe ich den nur etwas verhalten genutzt, Jane, du warst auch dabei, als wir diese Zeremonie hatten, der Namensgebung! Da hast du mich toll unterstützt, zusammen mit den anderen Frauen, die dabei waren. Später habe ich mich WoWi genannt, als Kombination von Wolfgang und Wiltrude. Vor ein paar Monaten war es dann so weit, dass ich zur Realisierung kam, eigentlich ist es doch besser, wenn Leute mich Wiltrude nennen, dann fühle ich mich wirklich gut!

Seitdem ich die Menschen in meinem Umfeld gebeten habe, mich Wiltrude zu nennen, und die das auch alle machen, sind die Depressionen, an denen ich bis dahin oft gelitten hatte, total weg! Meine Stimmung allgemein ist einfach viel besser! Deshalb gibt es da kein Zurück mehr! Deshalb bin ich jetzt Wiltrude!

J: Das ist eine richtig tolle Erfahrung, wie du das beschreibst, dass du dich von deiner Depression heilen konntest, indem du in dir etwas verändert hast. Das ist eine total berührende Geschichte!

Ich kenne es aus vielen Kontexten mittlerweile, dass man sich fragt, wie man sich bezeichnet, und welches das eigene Pronomen ist. Ist dein Pronomen „sie“, und bezeichnest du dich als nicht-binäre Person, oder was sind für dich die Begrifflichkeiten, die gut darstellen, wie du dich selber benennen möchtest?

W: Ich ziehe es schon vor, wenn ihr über mich in der weiblichen Form redet, aber das müssen nicht unbedingt alle machen. Zum Beispiel, an der Arbeitsstelle, wo ich arbeite, werde ich weiterhin als Mann bezeichnet. Da wissen alle, dass ich in Frauenkleidern herumgehe, das ist bekannt, aber ich bin da Herr Höschele bzw. Wolfgang. Das ist auch ganz in Ordnung so. Leuten, die mir nicht besonders nahe stehen, brauche ich nicht zu erklären, ich bin eigentlich Frau. Es ist einfacher denen zu sagen, ich bin ein Mann, der gerne Frauenkleider trägt. Das akzeptieren eigentlich alle.

In dem Sinne ist „nicht-binär“ ganz treffend für mich. Ich könnte das so sagen, dass ich im Inneren, oder psychisch, seelisch eine Frau bin, aber körperlich ein Mann. Das ist einfach so. Und das darf auch so bleiben. Ich muss meinen Körper nicht ändern deswegen. Ich versuche nicht, total Frau zu werden.

J: Genau, du fühlst beides in dir, oder siehst beides in dir, und möchtest beides leben.

W: Ja.

J: Wie ist es denn, wenn du dich sonst in der Öffentlichkeit bewegst, wenn du in der Straßenbahn sitzt oder spazieren gehst, erlebst du da besondere Situationen oder vielleicht auch Gespräche, die sich daraus ergeben?

W: Eigentlich selten. Manche Leute gucken mich ein bisschen länger an, vielleicht auch nur, um festzustellen, ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Ich kann natürlich deren Gedanken nicht lesen, ich weiß nicht, was sie denken. Aber insgesamt errege ich sehr wenig Aufsehen, muss ich sagen, und da bin ich sehr zufrieden damit.

Manchmal, gerade zur Anfangszeit, als ich noch einen Schnurrbart trug, da gab es schon öfter mal Kommentare, eigentlich öfter positiv. Eine Frau, die mir beim Fußgängerüberweg zugerufen hat, sie findet es ganz toll, dass ein Mann den Mut hat, einen Rock zu tragen! Oder eine Mutter, die mit ihrem drei-oder vierjährigen Sohn hinter mir her gerannt ist. Der Sohn hat sich gar nicht getraut, mir etwas zu sagen, aber die Mutter hat für ihn gesprochen. Sie sagte, er findet es ganz toll, dass ich in der Öffentlichkeit Rock trage, denn er trägt zuhause auch Rock, aber er traut sich nicht, das in der Öffentlichkeit zu machen! Solche Reaktionen habe ich erfahren. Das war sehr erfreulich!

Ganz gelegentlich gibt es auch eine irgendwie negative Reaktion, aber in zwei Jahren hat es das vielleicht dreimal gegeben.

J: Das ist ja eine richtig schöne Geschichte, wenn du als positives Vorbild auftreten kannst und das auf der Straße zurückgemeldet wird!

Als du von deinen feministischen Zeiten oder deinen Studien erzählt hast, hast du davon gesprochen, dass es an positiven Männerbildern gefehlt hat, und dir die Frauenbilder sehr viel positiver erschienen sind. Hast du jetzt für dich neue Idole oder neue Vorbilder gefunden, weil du dich besser mit ihnen identifizieren kannst, weil du dich selber als Frau siehst und benennst?

W: Ich kann jetzt nicht unbedingt auf einzelne Personen schauen. Die Leute, die ich gelesen habe, die ich gut finde, finde ich weiterhin gut, die ganze Literatur, die ich mir angelesen habe, egal ob die nun von Frauen oder von Männern ist.

Aber es ist unbeschwerter, mich nach weiblichen Vorbildern zu richten oder nach Vorbildern, was als angebrachtes Verhalten oder als angebrachte Interessen für Frauen dargestellt wird. Ich brauche mir überhaupt keine Gedanken mehr zu machen, wird das als richtig angesehen, wenn ich das als Mann mache, weil ich ja kein Mann bin!

Allgemein denke ich, dass Männer unterfordert werden, was Beziehungsarbeit betrifft. Männer sollen sich mit Technik auseinandersetzen und mit Kontrolle und mit Anschaffen von Geld, aber mit wirklich komplexen Beziehungsgeschichten, damit brauchen sich Männer nicht zu befassen. Das wird ihnen von Frauen oft vorgeworfen, dass sie das nicht tun, aber sie werden von Kindheit aus auch nicht darauf vorbereitet, sich wirklich mit komplexen Beziehungsfragen auseinanderzusetzen.

Das sind, finde ich aber die gesellschaftlich spannenden Fragen. Wir haben mehr als genug Technik aber viel zu wenig Beschäftigung damit, wie wir besser miteinander leben können. Wie können wir uns besser gegenseitig unterstützen, damit wir alle gut leben können? Wie können wir anderen Lebewesen, anderen Arten genug Raum geben, damit sie auch leben können? All das ist komplexe Beziehungsarbeit, ob in Ökosystemen oder in menschlichen Beziehungen. Daran müssen wir alle unheimlich arbeiten. Das sind Fähigkeiten, die bisher Frauen mehr als Männern anerzogen worden sind.

J: Das finde ich superinteressant. Du hast selbst von deiner Frauwerdung als Befreiung gesprochen, ist das was du meinst, dass du dich jetzt freier fühlst, dich mit den Themen auseinanderzusetzen, die dich interessieren und die dich bewegen?

W: Ja. Ich finde dieses Männerbild einengend. Es ist sehr einfach, man kann sich eine einfache Welt erschaffen, wo man sagen wir mal einen technisch orientierten Job macht und das Geld anschafft. Wenn man mehr Geld anschafft, dann ist man erfolgreich. Gerade die technisch orientierten Arbeiten werden zumeist besser bezahlt als die, in denen es mehr um menschliche Beziehungen geht. Aber wenn das alles nicht genug ist für jemanden, dann ist dieses etablierte Bild der Männlichkeit einengend. Es ist ein Hemmschuh. Ich habe mir eigentlich immer gesagt, ich will der beste Mensch sein, der ich sein kann, und da ist Männlichkeit oder Weiblichkeit eigentlich total egal. Aber dieses Männerbild ist doch irgendwie hemmend. Deshalb ist es für mich eine Befreiung, wenn ich einfach sage, ich bin Frau, diese ganze Männlichkeit braucht mich nicht zu scheren!

J: Jetzt haben wir viel gehört, was dich ganz persönlich auf deinem Weg bewegt hat. Begreifst du das als Privatangelegenheit, als deinen ganz persönlichen Weg, Frauwerdung als Befreiung, oder möchtest du mit deinem Kleidungsstil, der ja immer auch eine Message nach außen ist, ganz bewusst nach außen kommunizieren und der Welt etwas sagen?

W: Ja, mit der Wahl der eigenen Kleidung kommuniziert jeder Mensch etwas an die anderen Menschen in der Umgebung, das geht gar nicht anders. Ich weiß natürlich nicht, was genau andere Leute lesen, aber sie können auf jeden Fall lesen, dass ich kein normaler Mann bin, sagen wir mal! Dass ich mich vielleicht mehr mit Frausein identifiziere, dass ich auf keinen Fall Angst habe, mich auf eine Weise darzustellen, die als weiblich gesehen wird. Dass ich das Weibliche auf keinen Fall als schlechter empfinde als das Männliche. Ich kommuniziere zwangsläufig sehr viel, und das will ich auch. Ich will schon anders aussehen, als ein konventioneller Mann!

J: Nun möchte ich gerne noch auf deine gesellschaftliche Vision zu sprechen kommen. Ich habe dich in deiner Arbeit zu systemischem Wandel und systemischer Beratung, und in deinem Vorschlag einer Ökonomie der Lebensfülle, als einen sehr systemisch denkenden und lösungsorientierten Menschen erlebt. Wie würdest du die Diskurse um Gender und Transgeschlechtlichkeit und Nicht-Binarität aus einer systemischen Perspektive beschreiben? Was bewegt dich daran und was würdest du dir wünschen für die zukünftige Gesellschaft?

W: Gender wird oft als „performance“ beschrieben, als eine Darstellung, dass man sich als Frau, oder als Mann oder sonst etwas darstellt, und dass man das auch lernen muss. Das heißt, Kinder müssen lernen, wie sie sich als Jungen oder Mädchen oder sonst etwas darstellen. Wie sie das letztendlich machen, da findet jeder seine eigene Lösung, in Wechselwirkung mit anderen Menschen. Das ist eine systemische Interaktion mit vielen verschiedenen Menschen. Was sich daraus ergibt, kann nie genau vorhergesagt werden, und daraus ergibt sich gesellschaftlicher Wandel. Es hat schon recht viel Veränderung gegeben innerhalb der letzten Jahrzehnte, aber da ist auch viel, das sich weiterhin wandeln muss, damit wir die gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit meistern können. Was ich speziell mache, soll kein Vorbild sein für andere, sondern einfach meine spezielle Lösung, meine spezielle Gender-Bricolage. Da muss jeder Mensch seine eigene Lösung finden. Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, offen zu sein gegenüber verschiedenen Lösungen, und dass es nicht eine Lösung gibt, sondern viele. Es ist wichtig, dass man experimentieren kann, damit wir in Freiheit gute Lösungen finden, die zur Lebensfülle von allen Menschen beitragen.

J: Vielen Dank für diese spannende Perspektive, und auch für die so wertvolle Vision, die du vertrittst! Ich finde das ganz berührend und ganz bewegend. Dann bedanke ich mich sehr sehr herzlich für dieses wunderbare Interview! Vielen Dank Wiltrude!

W: Vielen Dank dir!